André MAJOR, À quoi ça rime ?, Boréal, Montréal, avril 2013 (192 pages); également disponible sous format ePub.

Première expérience d'emprunt d'un livre électronique -- certains, dont Guy Bertrand, le redoutable Ayatollah des mots, de la SRC, inclinent à approuver l'usage de «

livrel », sur le modèle de « courriel » -- à la Bibliothèque et Archives du Québec. La procédure est la même que pour l'emprunt d'une livre papier : réservation en ligne, un courriel informant l'abonné de la mise de côté, quelques clics et... ça y est.

Qui suit ces pages ne peut ignorer le grand bonheur que m'a procuré la découverte, il y a quelques mois, des trois recueils de récits de vie d'André Major. Découverte heureuse et bénéfique, qui m'a encouragé à me risquer à « écrire la vie » -- risques et périls certes. Le voici qui semble revenir au roman, et à saveur autobiographique en plus ; encore que, comme chez Modiano -- qui m'accompagne aussi depuis quelques semaines -- il est clair qu'il faut prendre garde de confondre le narrateur et l'auteur : nous voici en présence d'un récit de vie certes marqué de recoupements au réel, mais néanmoins œuvre de fiction : il y a de l'André en Antoine, mais pas identité, comme, selon le jour, il y a du Swann ou du Charlus en moi -- et même, las, de la Verdurin (nul n'y échappe).

Prendre le large, larguer les amarres : termes que l'on retrouve souvent dans ces œuvres, au point qu'on pourrait affirmer sans trop se tromper qu'il s'agit d'un thème tchékhovien : personnage en quête d'un éternel Moscou où il n'ira jamais, d'un ailleurs désiré, d'un moi qui ne souffrirait plus des aléas du moi incertain et, s'agissant de ce roman, d'un autre qui pourrait être aimé et aimer ? Oui, en effet «

À quoi ça rime ? »

« Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si aimer, ce n'est pas "se lasser d'être seul", comme le dit Pessoa. »

Livre à lire avec, comme musique de compagnie, le fado d'Alfredo Marceneiro. Je vous enjoint de suivre, comme je l'ai fait, la recommandation d'Antoine et, toute affaire cessante, et grâce à Internet qui nous met tout à portée d'un clic, de découvrir ces atmosphères portugaises riches de tristesse et de mélancolie. La première partie du roman se passe en effet à Lisbonne où Antoine vient accomplir un rite de passage, un témoignage de fidélité familiale.

Puis, quittant les rives du Tage, «

le souple Tage ancestral et muet » comme l'écrit Pessoa, auteur qui, comme les russes chers au personnage -- et à l'auteur --, accompagne le lecteur, Antoine revient un moment sur rives de la rivière des Prairies.

Mais se voyant comme « ... le dernier représentant, sinon le fossoyeur, du monde que nous

avions connu...et qui disparaissait au profit d'un présent tournant sur

lui-même comme un derviche jusqu'à l'étourdissement, jusqu'à la perte de

toute mémoire et la chute dans le vide. », Antoine, insatisfait de la vie contemporaine, de sa vie, à dire le vrai, de veuf et de retraité -- encore le «

À quoi ça rime ? », et son côté Tchékhov -- se fera Alceste et quittera Montréal pour construire « sa cabane au Canada », comme diraient les cousins d'outre-Atlantique : il se retirera en son désert, au bort d'une cascade de la Montérégie (à défaut de Tage, ce torrent suffira). Écrivain, il renoncera au mots -- le monde les aura trop pervertis --, et ne pouvant plus construire d'écriture, c'est avec des matériaux bien concrets qu'il se fera une maison.

« Le fantôme d'écrivain... Je ne tolérais plus d'avoir à transcrire la

vision que j'avais de la réalité pour que celle-ci existe pleinement.

Les mots des autres, grâce auxquels tout prend une profondeur, une

épaisseur et même un sens, devraient me suffire désormais -- je

m'efforçais du moins d'y croire. »

«... on ne se

sentait jamais de son âge, se voyant soit trop jeune, soit trop vieux,

alors qu'en réalité on ne cesse jamais de douter de sa maturité parce

qu'on demeure, même à un âge avancé, l'enfant de ses rêves quand bien

même on prétendrait les renier. »

« À quoi ça rime » est sans doute la question qui s'installe en nous tous, l'âge -- peut-on parler de sagesse ? découvrant, comme la mer se retire sur la nudité des galets, l'amertume du temps perdu à la vaine agitation du monde. Pour Antoine, ce sera cette cabane ; pour l'auteur, l'écriture d'un roman

portugais comme un fado ; pour le lecteur, un plaisir doux-amer accompagné de l'entêtante question à laquelle il lui faudra répondre un jour.

Et ce jour là, il importera de placer sa chaise « de manière à voir le Tage »... Nul doute que la rime sera riche.

Présentation

« Que peut-il arriver à un homme une fois qu’il est parvenu au bout

de son aventure, qu’il a quitté la route de son destin et qu’il ne se

reconnaît plus d’autre patrie que l’humilité du monde tel qu’il est,

plus d’autre souci que la simple possession de l’instant présent ? À

quoi rime alors son existence et que peut-elle encore lui réserver ?

» Veuf depuis quelques années, Antoine vient en outre de perdre le

vieil oncle à qui tout son passé l’attachait. Il part vivre son deuil au

bord du Tage, à Lisbonne, avec pour seuls compagnons ses souvenirs et

l’ombre toujours vivante de Pessoa. De retour au pays, il entreprend de

déserter pour de bon en se construisant un ermitage au milieu des bois,

où il pourra tout recommencer à neuf, se dépouiller de ses vieux désirs

et réapprendre l’amitié des choses, la beauté de la nature, la lenteur

du temps qui passe, le repos de la solitude et du silence. Mais ce qu’il

ignore, c’est que la vie n’en a pas fini avec lui… À quoi tout cela

rime-t-il exactement ?

» Depuis La Vie provisoire

(1995), André Major avait délaissé la fiction pour se concentrer sur

l’écriture (et la réécriture) de ses carnets. Fort de cette expérience,

qui a été pour lui celle d’un regard à la fois plus exigeant et comme

désabusé sur le monde et sur soi, il revient ici au roman, renouant avec

le personnage de L’Hiver au cœur

(1987) et retrouvant ses thèmes et ses paysages de prédilection, mais

pour les traiter sur un ton nouveau, comme épuré, avec un art de la

prose et un sens du récit plus mûrs et mieux maîtrisés que jamais. »

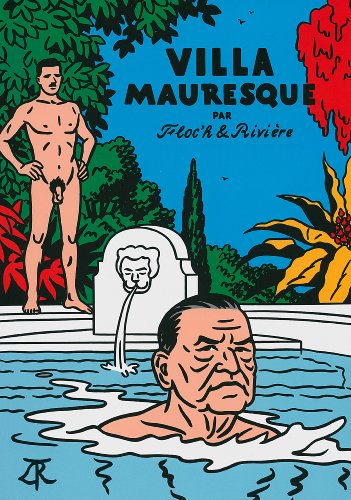

FLOC'H et RIVIÈRE, Villa mauresque : Somerset Maugham et les siens, La Table Ronde, Paris, mai 2013 (104 pages).

FLOC'H et RIVIÈRE, Villa mauresque : Somerset Maugham et les siens, La Table Ronde, Paris, mai 2013 (104 pages).